“截至2024年底,中国内地共有县域1869个,在全国经济总量中占比达38.35%,在全国农业中占比超四分之三,承担全国90%的粮食生产任务,并贡献了全国48%的规模以上工业企业。”近日发布的《中国县域高质量发展报告2025》指出,“十四五”以来,我国县域一二三产业占全国比重,均呈现稳中有升态势。这一变化既反映了县域在承接中心城市产业转移及加快新型工业化进程方面取得长足进展,也体现了随着城镇化加速推进和服务业加快发展,县城“聚人”“聚产”的承载力持续提升。

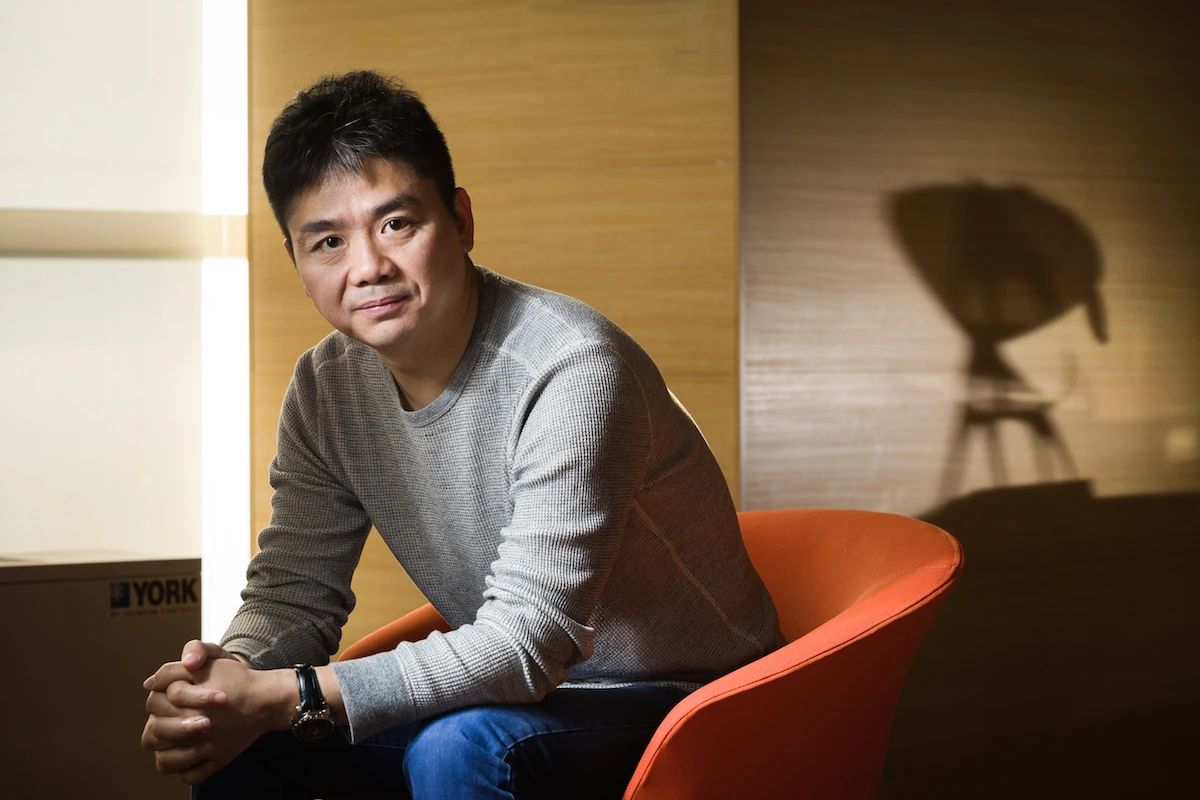

县域兴则国家兴,县域富则国家富,县域强则国家强。中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所综合研究室主任、研究员贾若祥在接受中国经济时报记者采访时表示,县域是推进新型工业化的微观基础,是中国式现代化的重要基石,在中华民族伟大复兴进程中发挥着十分重要的支撑作用。

厚植县域工业沃土,织牢产业发展纽带

中国经济时报:县域经济正在成长为我国工业经济的重要承载地之一,新型工业化也不能缺少县域的身影。对此,该如何准确理解县域在新型工业化进程中的定位?

贾若祥:我国县域约占全国九成的国土面积、六成的户籍人口、五成的常住人口、四成的经济总量,县域在国家治理和经济社会运行中都发挥着十分重要的作用。同时,在新型工业化进程中,县域同样发挥着十分重要的支撑作用。

县域是专精特新中小企业发展的“沃土”。专精特新中小企业是支撑新型工业化的生力军,是因地制宜发展新质生产力的多元化支撑力量。我国县域数量众多,县域面积广阔,县域资源禀赋各异,不同的县域在发展专精特新中小企业上往往各有各的“独门绝技”和“看家本领”,不少县域凭借小产品,不断开拓国内国际大市场,培育出一批行业领域的“小巨人”。可以说,如今的县域已经成为我国专精特新中小企业蓬勃发展的“竞技场和热带雨林”,为新型工业化强筋健骨提供了重要的多元化支撑。

县域是促进一二三产业融合发展的“纽带”和“平台”。推进新型工业化,要有大局观和整体观,要注重推进新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴的有机衔接和深度融合。县域是我国“城之尾、乡之头”的接合部,是促进城乡要素双向流动的“转换器和纽带”,在促进一二三产业融合发展中具有独特地位和明显优势,是推进兴业、强县、富民一体化发展的重要空间载体。随着生产要素在城乡之间的顺畅流动,粮经饲统筹、农林牧渔并举、产加销贯通、农文旅融合的现代乡村产业体系加快构建,“数据要素×”“人工智能+”等现代化科技与县域相关产业深度融合,“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”的拓展空间越来越广阔,新业态、新模式、新经济不断涌现,城与乡、工与农之间的发展梯度差不断转化为高质量发展新空间。

强化资源要素县域全覆盖,做好兴业、强县、富民多篇大文章

中国经济时报:当前县域经济发展取得了巨大进展,但相较于大城市而言,县域在资源要素规模和密度分布上仍存在不小差距。如何更好地促进资源要素向县域层面流动,促进县域经济更好地参与到推进新型工业化进程中来?

贾若祥:第一,做好“链长”“链主”引领的“文章”。有的县域利用自身工业发展基础较好的优势,形成了一些在工业行业细分领域里的龙头企业或产业链中的“链长”。抓好“链长”和“链主”,就抓住了县域参与新型工业化的关键和“牛鼻子”。今后,要聚焦县域中的产业链“链长”“链主”,深入推进创新链、产业链、供应链、人才链、价值链等跨区域深度融合,从更广的区域和领域统筹发展要素和开拓市场,不断提升“链长”“链主”企业对配套企业的吸引力,形成“龙头+配套”的制造业集群发展效应。

第二,做好产业融合的文章。县域要深度融入推进新型工业化中,就要做好一二三产业融合发展的文章,聚焦“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”等重点领域,促进农业“接二连三”发展,推进产业链条不断向上向下延伸和向左向右横向拓展,不断催生农村电商、中央厨房、定制农业等新型农业和新型工业融合的产业新业态和经济发展模式,推进农业不断向价值链中高端攀升,打造集生产、加工、销售、体验于一体的产业链与价值链,不断在产业融合发展中增品种、提品质、创品牌,不断以新型工业化为乡村全面振兴赋能。

第三,做好以“特”兴县的“文章”。县域要不断在“专”上深耕,在“精”上打磨,在“特”上见长,在“新”上发力,在“绿”上着色,打造好自身的“金刚钻”,形成在工业细分领域的“独门绝技”和“看家本领”,不断提高企业整体效益和核心竞争力,加快形成具有更强创新力、更高附加值、更加绿色低碳、更为安全可控的产业链和供应链,不断提升县域推进新型工业化的韧性和可持续支撑能力。以“特”兴县意味着不同县域在推进新型工业化中要实现错位竞争,避免“内卷式”竞争,通过“一镇一主业,一村一精品”,在细化产业分工中不断锻长长板,在深化产业合作中加快补齐短板,使县域在推进新型工业化中找到高质量发展最大公约数,画好现代化产业体系最大同心圆,不断凝聚县域推进新型工业化的合力,形成各具特色的县域经济发展模式,不断培育区域经济新增长极。

第四,做好借势发力的“文章”。县域在推进新型工业化中,要学会借势赋能,尤其是毗邻大城市(都市圈、城市群)的县域,更是要充分做好借势借力发展的文章,充分凭借毗邻大城市的“势”,找准融入大城市新型工业化产业体系的“对接口”,积极融入邻近大城市产业链和供应链体系,精准对接大城市的产业技术、市场资源,加强产业链、供应链配套服务,主动承接人口、产业、功能疏解,强化快速交通联结,发展成为与邻近大城市通勤便捷、功能互补、产业配套的“卫星城”。

第五,做好无中生有的“文章”。我国也有一些县域在推进新型工业化中因资源匮乏呈现“巧妇难为无米之炊”的困境,这类县域要做好“无中生有”的文章。一是通过完善自身功能积极承接适宜在本县发展的工业转移并做大增量,逐步培育和发展壮大县域相关企业。二是通过以贸促工、“前店后厂”等方式,依托县域的商贸市场带动相关加工制造业发展,善于“平地起高楼”,精准寻找商机,培育新的经济增长点。

来源:中国经济时报